「採用できない時代」に、園が生き残る別ルート。 ― 今いる職員で収入を最大化する思考法 ―

法人を運営しているお客様とお話していると、

「人が足りない」「もっと採用したい」というご相談を本当によく伺います。

ただ今回は少し視点を変えて、

いまいる職員の配置だけで、どこまで収入を最大化できるかを設計し直してみませんか?

というテーマで考えてみたいと思います。

そのために私自身、まず最初にある“棚卸し作業”から始めてみました。

この記事では、そのプロセスをたどりながら、どこから手を付ければいいかを整理していきます。

たとえば――

国の予算をとるために必要な職員配置、別事業に回せる職員の余力、その事業を始めるための条件や必要経費、その事業が生み出す収入…。

こうした要素を一つひとつつなぎ合わせていくことで、「同じ人数でも、売上と給与の伸びしろはまだあるのでは?」という仮説が見えてきます。

そこで今回は、そんなテーマでブログを書くにあたって、まず最初に私が実際にやってみたことを整理してみました。

「どこから勉強を始めればいいのか」「何を手掛かりに考えればいいのか」という入り口の部分を、手順を追いながらお伝えしていきます。

福祉・保育・医療系の法人事業は、ほぼ例外なく

収入 = 「単価」 × 「実績(人数・日数・時間)」 + 「各種加算」

で決まるようです。

したがって「現在働いてくださる職員さんを使って収入を最大化」するには、

各事業ごとの 報酬単価と加算の算定要件

それを満たすための 最低人員・資格構成

その人員を回すための シフト・兼務のルール

事業ごとの 収支構造(人件費率・限界利益)

を一次情報で理解し、

「法人内の職員リソース × 制度上取り得る事業 × 事業ごとの収支性」をマトリクスで見ていければいいんじゃないの?・・・と、こういう戦略が骨子となります。

制度・単価・配置要件を調べる一次情報

として、法令・通知、子ども家庭庁/厚生労働省などの 制度関連資料 をまとめます。

児童福祉法

認定こども園法

社会福祉法

障害者総合支援法

などの条文や省令(人員配置・設備基準)を直接確認できるようにしていきました。

ここは「制度マップ」を作るための土台になります。

つづいて、

各事業の「整備・運営の手引き」(自治体)を確認していきます。

各自治体が出している「保育所整備の手引き」「認定こども園設置ガイド」等には、

設置主体・法人格の条件

施設基準(面積、設備)

職員配置基準(園長・保育士・看護師・事務・調理員 etc)

補助金・加算の概要

がかなり実務寄りにまとまっています。

今日は山梨県を参考に確認を進めてみます。

山梨県を選んだ理由は、私が山梨県寄りの東京に住んでいるという事と、キャンプや登山などのアウトドアが趣味なので聞き馴染みがある地名が多かったからです。

東京は八王子までは人も多いので法人運営も比較的楽なのだろうと思うのですが、

県境を一歩超えて山梨に入れば、人が少なくなり法人運営にも様々な課題が出てくることが予測されますね。

地域区分とその施設数を調べてみると、以下のような結果でした。

6/100地域: 約120施設

甲府

3/100地域: 約150施設

南アル・北杜・甲斐・中央・昭和・市川三郷・身延・南部・富士河口湖・早川・道志・上野原

その他地域: 約120〜130施設

富士吉田・大月・山梨・都留・韮崎・笛吹・甲州・富士川・西桂・忍野・山中湖・鳴沢・小菅・丹波山

ちなみに八王子・青梅 は

15/100地域: 約260施設

でした。

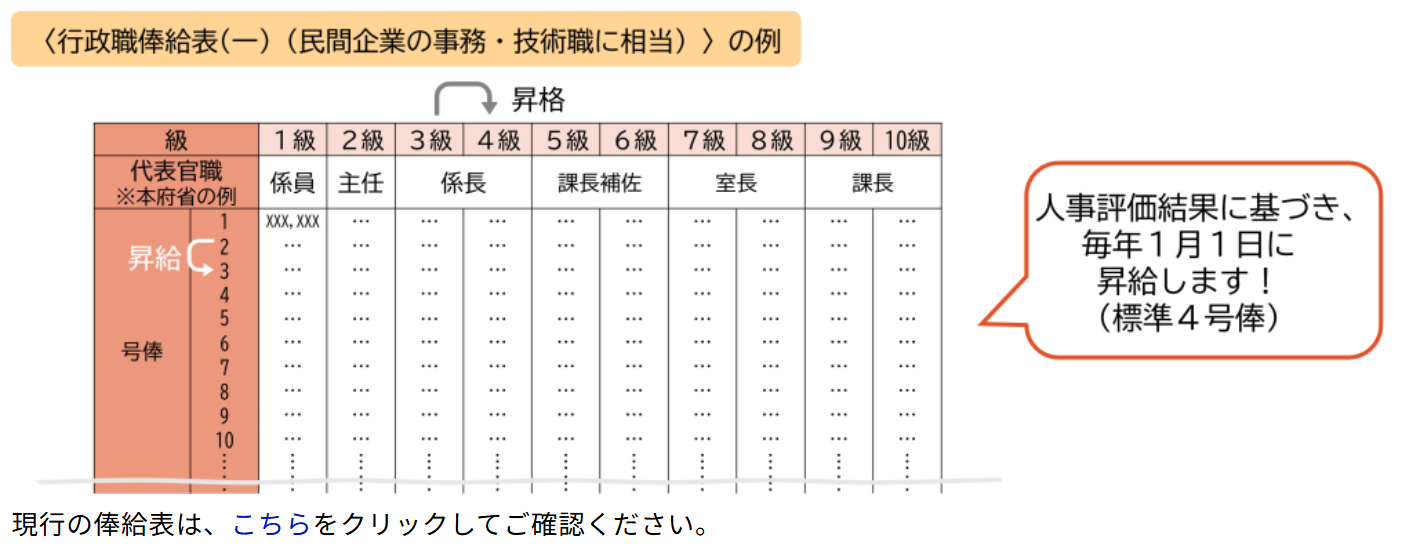

地域区分の違いが、保育士さんの給与にどれぐらい差が出るかをざっくり知るために、本俸および特殊業務手当の基準年額で比較すると、保育士さんの年収は

15/100地域←八王子、青梅

499万円、

6/100地域←甲府

461万円

3/100地域←身延

448万円

その他地域←山梨市

435万円

全国平均は 466万円 ですから、八王子・青梅は平均より33万、山梨県では甲府だけ平均より5万円高いですが、

ゆるキャンの舞台として有名な身延市などの3/100地域では全国平均より 18万円低く、ほったらかし温泉の所在地でもある山梨市などの その他地域では、31万円も低い という結果になっています。

(出典:令和7年度における私立保育所の運営に要する費用について)

給与の側面からだけですが、なんとなく山梨県の保育施設の現状がわかったうえで、

山梨県 の保育関連手引き・単価表・処遇改善資料を一式集めて、法人向けの“制度棚卸しノート”を作ってみます。

ゴールイメージはこんな感じです。

山梨県内で保育所・認定こども園を運営する法人が

「どのルールの下で」「どんな単価・加算を」「どの職員配置で取れるか」

を一望できるノート。

根拠 PDF へのリンク/出典を概ね揃えておいて、後から条文確認やお客様への説明にすぐ使えるようにしたいです。

こんな感じ。

1. 山梨県で最低限おさえるべき一次資料セット

1-1. 社会福祉法人・保育所・認定こども園の運営全般

社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き(山梨県)

令和7年度版を一括掲載している県のポータル。ここから保育所・認定こども園など各編の PDF を落とします。

https://www.pref.yamanashi.jp/hokensom/72471788916.html?utm_source=chatgpt.com

などなど・・・

そして、各事業別制度の棚卸シートを作成していきます。

一時預かり事業、児童発達支援、放課後デイサービス、放課後児童クラブ それぞれの制度の棚卸しノートを作るわけです。

ひとつ例を挙げれば

主な公式リンク一覧

0-1. 国:児童発達支援・障害児通所支援(制度全体)

- 厚生労働省「福祉・介護 障害児支援施策」

児童発達支援・放課後等デイサービス等、障害児支援施策の総合ページ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html

- 厚生労働省「障害児通所支援の制度概要等」(PDF)

児童発達支援・放課後等デイサービスの制度概要資料。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000841678.pdf

- こども家庭庁「障害児支援施策」

障害児通所支援・報酬改定・ガイドライン等への入口。

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku

- こども家庭庁「各種ガイドライン・手引き等について」

児童発達支援ガイドライン・放課後等デイサービスガイドライン等。

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki

- 児童発達支援ガイドライン(令和6年7月・こども家庭庁/PDF)

児童発達支援事業所・センター向けの運営・支援内容ガイドライン。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf

- こども家庭庁「令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定について」

障害児通所支援(児童発達支援・放デイ等)の報酬改定・加算一覧。

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

0-2. 山梨県:障害児通所支援(児童発達支援)関連

- 山梨県「障害福祉施設等の基準に関する条例について」

障害福祉サービス・障害児通所支援の基準条例等の入口。

https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/kijunn-jourei.html

0-3. 山梨県:社会福祉法人・運営全般(参考)

- 山梨県「社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き(総合ページ)」

法人運営・ガバナンス・会計等、横串のルール確認用。

https://www.pref.yamanashi.jp/hokensom/72471788916.html

---

1. 法人・事業所の概要(児童発達支援)

2. 報酬(単位数・単価)と地域区分

3. 山梨県の指定・運営基準(児童発達支援)

4. サービス内容・支援体制(実務面)

5. 報酬算定(基本報酬+加算)の棚卸し

6. 山梨県・市町村の上乗せ事業・補助金(児童発達支援関連)

7. 事業所別「制度ポートフォリオ」整理(児童発達支援)

8. 「職員×制度」のマッピング(児童発達支援)

9. 収入最大化の視点での「打ち手候補」メモ欄(児童発達支援)

このように詳細に調べていってひとつの事業の棚卸しノートが完成。

そしてこれらを気になっている事業の分、それぞれ作成するわけです。

そのうえで、各事業の収入 = 「単価」 × 「実績(人数・日数・時間)」 + 「各種加算」

つまり、その事業の 1日あたり利用児童数 × 1日あたり単位数 × 地域単価 × 稼働日数

まで落とし込んで、事業ごとにそれを比較できるマトリクス表を作っていけば良いわけです。

一方で考えてみると、自分が園を経営していたらこんなに研究する時間があるわけないですね。

これを読まれている施設長さんは、まず現在の事業を存続させなければいけないのですから、他にやらなければいけないことは沢山あるはずです。

そして、事業の存続を考えた場合、なにがなんでも生き残らなければいけないはずです。

私はお客様のためにこういったことを調べてお役に立てるので勉強する意味がありますが、園さんに積極的にこれを勉強した方がいいですよ!というつもりはありません。

私は全国のお客様にオンラインで収入の最大化をサポートするサービスを展開しています。

勉強すればするほど、お客様の役に立てるのでやりがいがとてもあります。施設長さんは、法人設立からの想いをバトンタッチで受けられて、今とても難しい時代に園を任されていますよね。

設立当初の思いも聞かれていると思いますし、この園をなんとか存続させるために努力したいことでしょう。

でも、どうしたらよいかわからない。そんなお声を日々お聞きしています。

わからないですよね、園児は減っていくのですから。

わからないですよね、園児は減っていくのですから。

でも、私はお客様のお役に立ちたいです。勉強勉強…まさかこんなに勉強し続けなければいけなくなるなんて思いもしませんでした笑

おそらく小さいころから今この時まで野山を駆け回って遊んでいたので、誰かのための勉強も一生懸命すれば楽しいよ、と教えてくれている誰かがいるのかも知れないですね。

本日はここまで。

松永