国家公務員の給与表を読み解いてみた

この時期の私の仕事は、年度末に向けて施設の職員さん毎の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲへの支払い実績を給与から集計し、実際に支払われるであろう各加算の金額を12月27日の新単価で求めることです。

支払われた実績は令和6年3月29日の旧単価で計算されていますので、大きく変わる加算もあります。

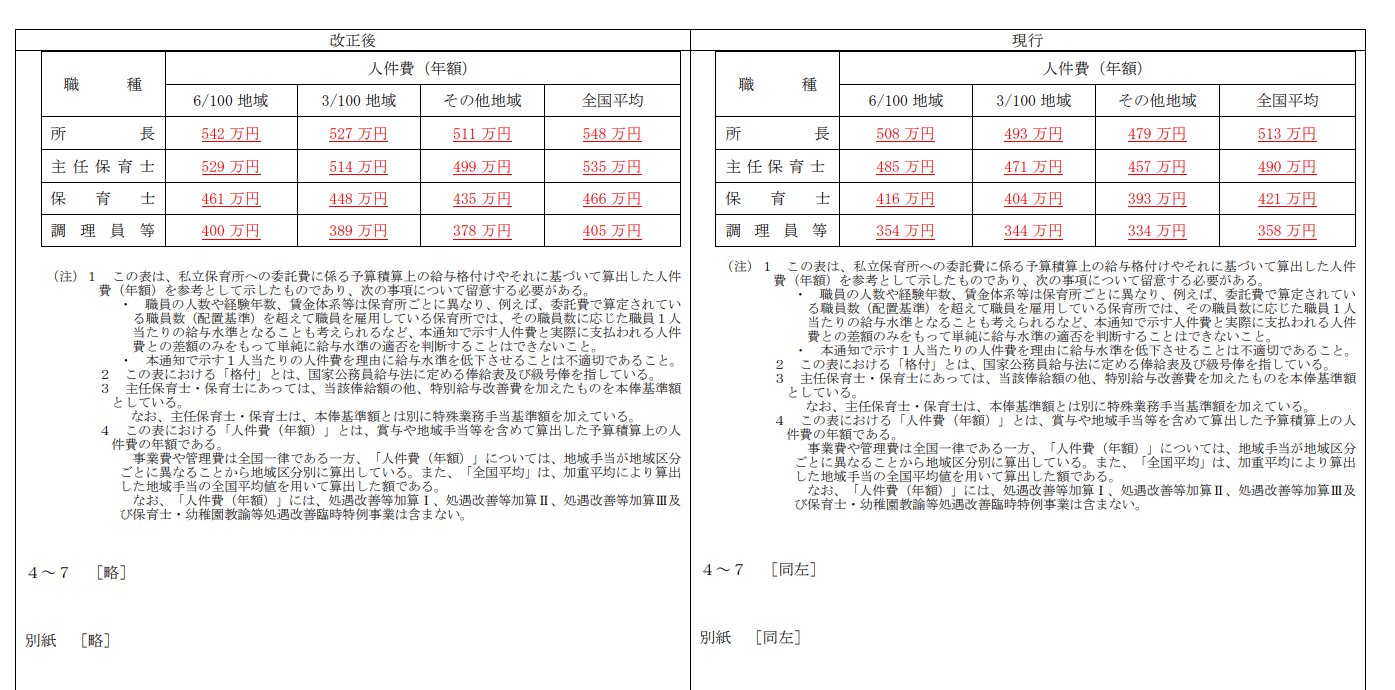

また、先日の研修会の内容にもなるのですが、今年令和6年度は人勧差額が10.7%と大きい金額になりますので、その支払額が実際にいくらになるのか、それをお客様にお示しします。

そのうえで、お客様に誰にいくら払うのかを決めて頂き、園内でそれを管理する書類作成のお手伝いをさせて頂いています。

お客様からは不安の声も聞かれます。

市町村にもよると思うのですが、現時点でその金額が示されていないため、給与表の改定が望ましいと書かれているとはいえ、この支給が続く確証はどこにあるのか、等々。

市町村に問い合わせて答えがあるものでもなく、その答えは、とりあえず一時金で払いましょうか、という現状に落ち着く場合が多いです。なぜかというと、給与表の作成はどの等級をいくらにするか、などの金額を決めることが難しいからです。

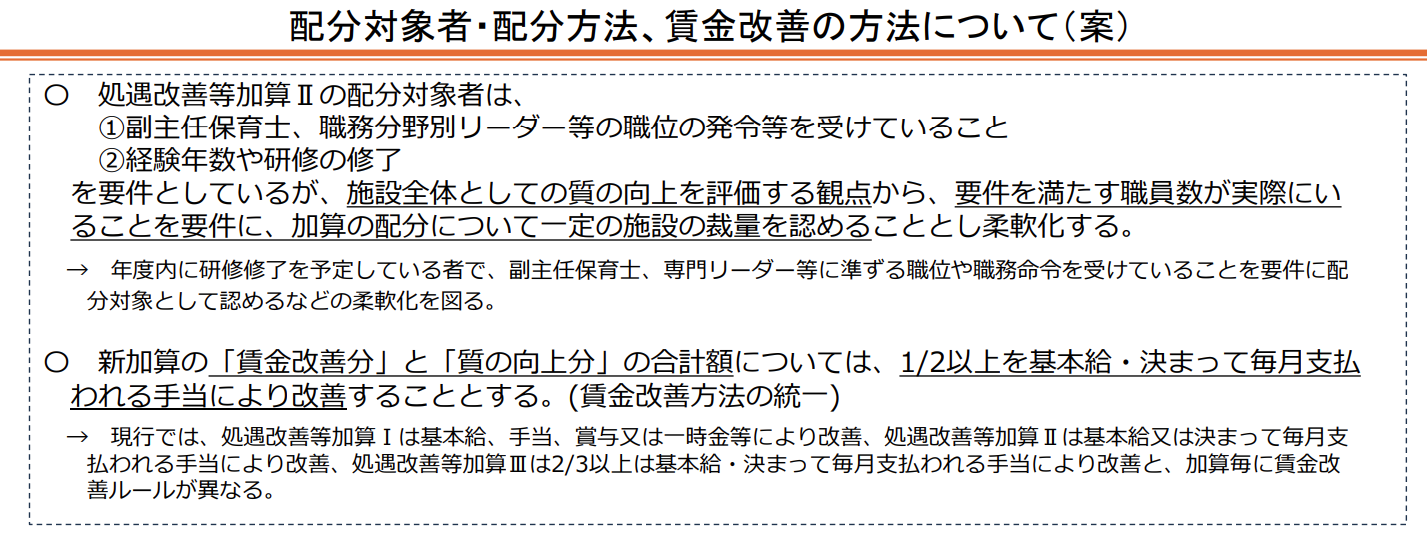

来年度以降、処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化の際には確認方法を改める話も研修でご説明させて頂きました。

令和7年度には今年度令和6年度の人勧差額をいくら払ったか、を定期昇給とは別に明確に示すことになることが書かれています。

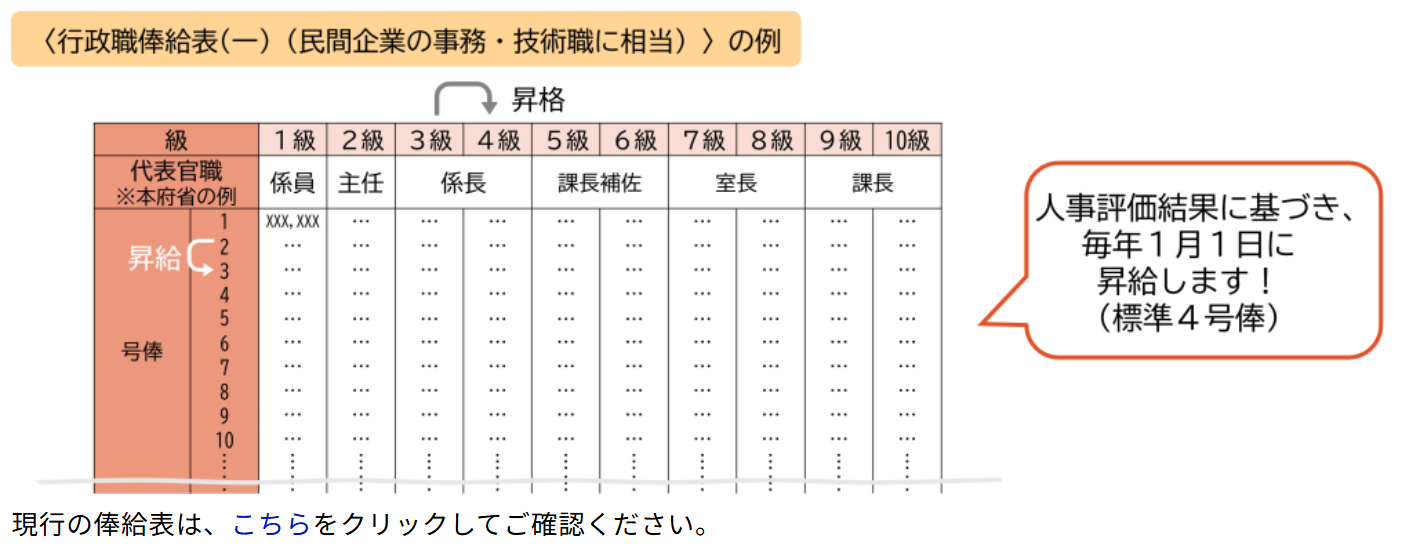

国家公務員の行政職俸給表(一)をわかりやすく色分けして出してみました。色の濃い部分が改定率の高い等級号俸となります。

国家公務員の給与表は、令和5年度と比較して令和6年度では全員を10.7%上げているわけではありません。

1級の16号俸ぐらいを中心に14%から13%程度の改定率ですが、2級になると同じ号俸でも9%、3級になると6%です。

つまり、一律10.7%上げてしまうわけでは無く、1級つまり新入社員や入社間もない職員で、かつ16号俸あたりいわゆる大卒には手厚くなっているということです。

国家公務員の給与改定による獲得戦略は、「新入社員の大卒が入ってほしい」と読み取れます。

さて、国の戦略がこうであると読み取って、この読みが正しいと仮定したときに、お客様の施設は同じ戦略をとるべきなのでしょうか。

この辺りは現段階での私の研究課題でもあります。ではでは。